El origen de una idea que transformaría la fisiología

Desde finales del siglo XIX, la fisiología del ejercicio estuvo marcada por una pregunta clave: ¿podía el músculo, al contraerse, liberar alguna sustancia al torrente sanguíneo capaz de coordinar las respuestas del organismo durante el esfuerzo? Esta intuición temprana surgió de observaciones experimentales que mostraban que la ventilación, la temperatura corporal o el metabolismo no se comportaban como procesos caóticos, sino como fenómenos ajustados y proporcionados a la intensidad del ejercicio. El artículo presenta esta búsqueda como un hilo histórico que une más de un siglo de investigación, desde Zuntz y Geppert hasta la era moderna de las “exerkinas”.

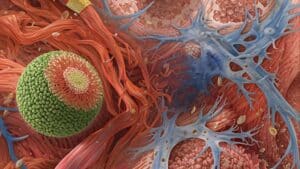

El descubrimiento, a principios de los años 2000, de que el músculo produce y libera interleucina-6 (IL-6) durante la contracción fue el punto de inflexión. Esa evidencia abrió paso a un nuevo paradigma: el músculo como órgano endocrino, capaz de comunicarse con el hígado, el tejido adiposo o el sistema nervioso a través de mensajeros químicos llamados mioquinas.

La primera fase (1889–1942): la idea de un mensajero liberado por el músculo

En sus orígenes, la fisiología del ejercicio se centró en comprender cómo el cuerpo regula funciones como la respiración y la circulación. Durante la década de 1930, experimentos rigurosos demostraron que diversas variables fisiológicas no se descontrolaban durante el esfuerzo, sino que se reajustaban de manera precisa (“adaptive resetting”).

Esta evidencia alimentó la hipótesis de que un factor derivado del músculo podía actuar a distancia. Se planteó que ese mensajero aumentaba la ventilación de forma proporcional al nivel metabólico del ejercicio. Aunque entonces no se sabía qué sustancia era, se aceptaba que se liberaba en función del grado de “anaerobiosis”, medida indirectamente por el lactato.

Humoralidad en la ventilación, la termorregulación y la respuesta cardiorrespiratoria (1942–1968)

Durante este periodo, el trabajo experimental se volvió más refinado. Los estudios descritos demuestran que incluso cambios en la presión de oxígeno o el tipo de ejercicio (brazos vs. piernas, continuo vs. intermitente) producían ajustes de temperatura idénticos cuando el consumo de oxígeno era equivalente. Esto sugería que la termorregulación no dependía de reflejos mecánicos o neurológicos, sino de un factor liberado por el músculo que ajustaba el “punto de consigna” térmico.

El lactato, inicialmente sospechoso, quedó descartado. La búsqueda del factor continuaba.

La regulación de la glucemia: una pieza clave que faltaba (1950–1966)

Mientras en Europa se estudiaba la ventilación y la termorregulación, en Estados Unidos se produjeron avances esenciales en el entendimiento de la glucemia durante el ejercicio.

Se observaron fenómenos desconcertantes:

- La glucosa podía entrar en el músculo en ausencia de insulina.

- La contracción muscular facilitaba el transporte de glucosa en tejidos no activos.

- Sangre o linfa extraídas durante ejercicio intenso podían provocar hipoglucemia en animales receptores.

Estas observaciones apuntaban a un factor humoral capaz de estimular tanto la captación muscular como la producción hepática de glucosa. La hipótesis ganaba fuerza: el “factor de ejercicio” debía participar en la homeostasis glucémica.

Entre promesas y contradicciones: el periodo ambiguo (1967–1982)

Durante estas décadas, el interés por el factor de ejercicio se intensificó, especialmente en relación con la captación de glucosa. Experimentos en perros utilizando contracción eléctrica demostraban que el músculo aumentaba la entrada de glucosa cuando la sangre circulaba libremente, pero no cuando se recirculaba desde un depósito, lo cual implicaba la liberación de un mensajero necesario para este proceso.

Sin embargo, otros estudios no lograron replicar estos hallazgos, especialmente en preparaciones de rata. Las contradicciones metodológicas llevaron a muchos investigadores a considerar el “factor” como un artefacto experimental. La idea estuvo a punto de desaparecer.

Resurgimiento: el vínculo entre inmunología y fisiología del ejercicio (1990–2003)

A finales del siglo XX, la investigación sobre el sistema inmunológico durante el ejercicio abrió un nuevo camino. Se descubrió que ciertas citoquinas aumentaban en sangre durante el esfuerzo, pero sin signos de inflamación sistémica.

Entre ellas destacaba interleucina-6 (IL-6), cuyo ascenso en plasma durante ejercicio no dependía del daño muscular ni de células inmunitarias.

El análisis de la liberación de IL-6 reveló:

- Su aumento dependía de la intensidad y duración del ejercicio.

- Estaba fuertemente asociada con la depleción de glucógeno.

- Era liberada directamente por fibras musculares activas.

Un estudio clave demostró que la IL-6 aumenta la producción hepática de glucosa, incluso reproduciendo experimentalmente en humanos el incremento de glucemia de un ejercicio intenso mediante infusión aislada de IL-6. Esto consolidó por primera vez un efecto endocrino directo de un factor muscular.

La revolución de las mioquinas (2003–2025)

Tras confirmarse el papel endocrino de la IL-6 y su liberación específica desde el músculo, surgió el concepto de mioquina: cualquier molécula secretada por fibras musculares con actividad paracrina o endocrina. La IL-6 fue designada el primer “factor de ejercicio” con evidencia formal.

A partir de entonces, las investigaciones revelaron cientos de mioquina, con funciones que abarcan:

- Captación y oxidación de glucosa

- Movilización de ácidos grasos

- Remodelación del tejido adiposo

- Comunicación músculo–cerebro

- Regulación de la función inmunológica

Otras estructuras (corazón, hígado, tejido adiposo blanco y marrón, neuronas) también liberan sus propias moléculas durante el ejercicio, ahora denominadas exerquinas.

Este nuevo marco conceptual permite entender que muchas adaptaciones al ejercicio—desde el aumento del gasto hepático de glucosa hasta la mejora del metabolismo lipídico—son respuestas coordinadas mediante señales químicas secretadas por múltiples tejidos.

Implicaciones actuales y futuras

El artículo concluye subrayando que la búsqueda del factor de ejercicio no ha terminado. Aunque IL-6 es la primera molécula que cumple todos los criterios históricos, aún no se han identificado los mensajeros responsables de las adaptaciones ventilatorias y termorreguladoras descritas en los primeros trabajos experimentales.

El futuro de la investigación pasa por:

- Métodos “ómicos” (proteómica, lipidómica, metabolómica)

- Modelos integrados que combinan varios tejidos

- Bioinformática avanzada para comprender interacciones en red

- Aplicaciones clínicas bajo el paradigma de “exercise as medicine”

El ejercicio puede entenderse como un modulador de la comunicación interorgánica, capaz de corregir alteraciones que muchas enfermedades producen en estos circuitos de señalización.

Conclusión

La historia del “factor de ejercicio” es un ejemplo de persistencia científica. Desde las ideas iniciales a finales del siglo XIX hasta el reconocimiento del músculo como órgano endocrino, el recorrido ha sido largo y complejo. El descubrimiento de la IL-6 como primera mioquina con efectos claramente establecidos marcó un antes y un después.

Hoy sabemos que el ejercicio no solo mueve músculos: organiza una orquesta endocrina compleja, basada en señales químicas que regulan el metabolismo, la inmunidad, el sistema nervioso y la función de múltiples órganos. Y aunque se han dado pasos decisivos, la historia continúa: el “factor de ejercicio” fue solo el primer capítulo de una revolución biológica que sigue en expansión.

Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/11/The-Journal-of-Physiology-2025-Berg-The-enduring-quest-for-an-exercise-factor-A-historical-account-of-skeletal-1.pdf

Referencia completa:

Berg RMG. The enduring quest for an ‘exercise factor’: A historical account of skeletal muscle as an endocrine organ. J Physiol. 2025 Nov 16. doi: 10.1113/JP289744.