Introducción

Durante décadas, los entrenadores y deportistas han recurrido al entrenamiento en altitud o hipoxia con el objetivo de mejorar el rendimiento al nivel del mar, aprovechando adaptaciones fisiológicas como el aumento de la masa de hemoglobina o la mejora en la entrega de oxígeno. Sin embargo, más recientemente se ha explorado un enfoque diferente basado en adaptaciones periféricas musculares, conocido como entrenamiento de sprints repetidos en hipoxia (RSH).

El RSH consiste en realizar múltiples esfuerzos máximos o “all-out” de corta duración (≤30 segundos) en condiciones hipóxicas, con recuperaciones incompletas (relación ejercicio-descanso <1:6). A diferencia del entrenamiento intermitente en hipoxia tradicional (IHT), que utiliza intensidades submáximas y busca adaptaciones hematológicas, el RSH se centra en estímulos de máxima intensidad que inducen respuestas periféricas —como mejoras en la microcirculación, la perfusión muscular y la resíntesis de fosfocreatina.

Desde su primera publicación en 2013 (Faiss et al.), este método ha despertado un creciente interés en el ámbito científico y deportivo, especialmente entre deportistas de deportes intermitentes (fútbol, rugby, tenis) y de resistencia que requieren repetidas aceleraciones con fatiga limitada.

Métodos: Selección de publicaciones científicas relevantes

Se realizó una búsqueda sistemática en las bases de datos PubMed® y Web of Science™, utilizando el término “repeated-sprint training in hypoxia”. Se incluyeron únicamente artículos revisados por pares y se excluyeron editoriales, comentarios o actas de congresos.

Entre febrero de 2013 y mayo de 2024 se identificaron 109 publicaciones relacionadas con RSH, clasificadas en:

- 52 estudios de intervención,

- 49 estudios transversales, y

- 8 revisiones previas.

Para esta revisión narrativa, se seleccionaron solo los estudios controlados y con diseño simple o doble ciego, comparando RSH con el mismo entrenamiento en normoxia (RSN), y que incluyeran medidas de rendimiento físico (p. ej., potencia media o pico, VO₂ máx., o capacidad de sprint repetido). Finalmente, 22 estudios cumplieron los criterios de inclusión.

Debido a la heterogeneidad de los protocolos (diferentes deportes, duraciones y altitudes simuladas), los autores optaron por una revisión narrativa, integrando resultados de metaanálisis, estudios de caso y observaciones prácticas de atletas de élite.

Evidencia sobre las mejoras en el rendimiento tras RSH

El 77% de los estudios controlados revisados mostró un beneficio adicional del RSH respecto al RSN, sin reportarse efectos negativos. Esto contrasta con otros métodos hipóxicos (“live high-train high” o “live high-train low”), donde hasta un 28% de los trabajos encontró mecanismos adversos.

El primer metaanálisis (Brocherie et al., 2017) demostró que el RSH mejora la potencia media en esfuerzos repetidos en un 2% respecto a RSN. Aunque las ganancias absolutas no son grandes, pueden ser determinantes en atletas de élite.

Los estudios posteriores confirmaron estas mejoras en diversas poblaciones:

- Jugadores de fútbol y rugby mostraron menor fatiga y mayor potencia en tests de capacidad de sprint repetido (RSA).

- Esquiadores de fondo y futbolistas entrenados mejoraron significativamente su rendimiento en condiciones doble ciego (Faiss et al., 2015; Brocherie et al., 2015).

- En deportistas recreativos, el RSH combinado con β-alanina aumentó la potencia total y final del test RSA (Wang et al., 2019).

- Incluso en mujeres sedentarias o deportistas no entrenados, el RSH mostró beneficios comparables entre sexos (Kong et al., 2022; Piperi et al., 2024).

En conjunto, los resultados confirman que el RSH es una estrategia eficaz y bien tolerada, aplicable tanto en atletas de élite como en poblaciones menos entrenadas.

Mecanismos que explican las respuestas positivas al RSH

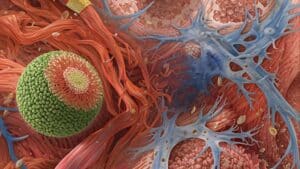

4.1. Respuestas específicas por tipo de fibra y vasodilatación compensatoria

Durante el RSH se reclutan principalmente fibras de contracción rápida (FT), altamente glucolíticas, que dependen en gran medida de la perfusión sanguínea y la disponibilidad de oxígeno. En hipoxia, se produce una vasodilatación compensatoria dependiente del óxido nítrico (NO) que mejora la perfusión muscular y la entrega de oxígeno a las fibras FT.

Esta respuesta parece ser intensidad-dependiente: cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la vasodilatación. La combinación de hipoxia e intensidad produce un efecto sinérgico endotelial, mejorando la capacidad vasoconstrictora y vasodilatadora, lo que favorece el rendimiento repetido.

4.2. Mejora en la resíntesis de fosfocreatina (PCr)

Uno de los hallazgos más consistentes es la mayor resíntesis de PCr tras RSH. La exposición hipóxica eleva la presión parcial de O₂ en los capilares musculares, facilitando una recuperación más rápida del fosfágeno entre sprints.

Estudios con espectroscopía por resonancia magnética (Kasai et al., 2017, 2019) mostraron un aumento del 21% en el contenido muscular de PCr tras solo 5 días de RSH, mejorando la capacidad de mantener la potencia entre esfuerzos. Este proceso explica la menor caída de rendimiento observada en los tests de RSA.

4.3. Adaptaciones en la actividad glucolítica

El RSH induce una regulación positiva de genes relacionados con la capacidad tampón del músculo y el metabolismo glucolítico. El factor inducible por hipoxia (HIF-1α) estimula la expresión de transportadores de monocarboxilatos (MCT-4), responsables de la expulsión del lactato y protones de las fibras FT.

Tras RSH, se observó un aumento del 20% de MCT-4 y una disminución del 36% de MCT-1, lo que sugiere una adaptación específica que facilita la eliminación de ácido láctico y retrasa la fatiga muscular.

4.4. Adaptaciones aeróbicas mínimas

Aunque el RSH no busca mejorar directamente la capacidad aeróbica, se ha observado una ligera mejora en la oxigenación muscular y la tolerancia a la hipoxia. Sin embargo, las adaptaciones centrales (cardiorrespiratorias) son limitadas comparadas con el entrenamiento de resistencia o con protocolos de “vivir alto-entrenar bajo”.

Consideraciones prácticas y aplicación en atletas

5.1. Especificidad deportiva

El RSH se ha implementado con éxito en deportes de equipo, raqueta y combate, donde la capacidad de repetir esfuerzos explosivos con poca recuperación es determinante. También se explora su utilidad complementaria en deportes de resistencia para mejorar la tolerancia al esfuerzo intermitente.

5.2. Nivel inicial y sexo

Los beneficios se observan en todos los niveles, aunque los deportistas menos entrenados pueden experimentar ganancias absolutas mayores. Los estudios recientes no reportan diferencias significativas entre hombres y mujeres.

5.3. Duración y relación ejercicio-descanso

Los protocolos más eficaces utilizan esfuerzos de ≤30 segundos con relaciones 1:2 a 1:5. Una recuperación incompleta parece esencial para inducir las adaptaciones periféricas.

5.4. Intensidad del estímulo hipóxico

Las mejores respuestas se logran con altitudes simuladas moderadas (3000–4000 m), que producen desaturaciones arteriales de 70–85%. Altitudes mayores (>5000 m) pueden reducir la calidad del entrenamiento y el rendimiento por hipoxia excesiva.

5.5. Consideraciones tecnológicas

El RSH puede realizarse en cámaras hipóxicas o mediante mascarillas con flujo controlado, usando cicloergómetros o cintas no motorizadas. El monitoreo de la saturación arterial de O₂ (SpO₂) permite ajustar individualmente el estímulo.

Conclusiones

La evidencia acumulada en la última década respalda al RSH como una intervención de entrenamiento eficaz, segura y eficiente, con beneficios adicionales en el 77% de los estudios revisados. Las mejoras se relacionan con adaptaciones musculares periféricas —mayor perfusión, resíntesis de PCr, regulación del lactato y vasodilatación dependiente del NO—, más que con cambios hematológicos.

El RSH se perfila como una herramienta útil para optimizar el rendimiento en deportes intermitentes y, potencialmente, para mejorar la tolerancia al esfuerzo en disciplinas de resistencia. Aun así, los autores destacan que no es un método “mágico”, y que su eficacia depende del diseño adecuado del protocolo (intensidad, descanso y nivel de hipoxia) y de su integración dentro del plan global de entrenamiento.

Acceso libre al artículo original en: https://www.fisiologiadelejercicio.com/wp-content/uploads/2025/10/Repeated-sprint-training-in-hypoxia.pdf

Referencia completa:

Faiss R, Raberin A, Brocherie F, Millet GP. Repeated-sprint training in hypoxia: A review with 10 years of perspective. J Sports Sci. 2025 Oct;43(19):2164-2178. doi: 10.1080/02640414.2024.2416821.